Sócia de projeto de extração de madeira se torna parceira da Carbonext, que por sua vez tem investimento da petrolífera Shell. Moradores se queixam da linguagem cifrada dos créditos de carbono e de receio em relação ao futuro

É uma tarde quente em Gurupá, no nordeste do Pará, quando subimos em uma voadeira no pequeno porto da cidade. Antes de dar partida, enquanto esperamos a chegada dos demais passageiros, o barco de seis lugares começa a balançar, e o primeiro desafio do dia é conter o enjôo. O trajeto entre a cidade de Gurupá e o quilombo do Flexinha, pelo rio Amazonas, dura trinta minutos. No caminho, cruzamos com casas ribeirinhas e passamos por outras duas comunidades quilombolas, Jocojó e Gurupá Mirim.

O barco para em uma passarela. Muitos carapanãs nos rodeiam e nos acompanham até a casa de Neiva dos Santos Gomes. A moradia é toda de madeira construída sobre palafitas, assim como as demais casas da comunidade Flexinha. Sentamos na cozinha, onde o piso é pintado de vermelho, as paredes, de cor de rosa, e a janela, de verde.

Nossa anfitriã tem 30 anos e há 12 vive no Flexinha, onde seu marido, André, nasceu. A comunidade é uma das 12 que compõem o território sob responsabilidade da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Gurupá, a Arqmg.

Neiva relata a desconfiança com o projeto de carbono: “Eu vejo que, do jeito que está sendo feito, não é para proteger. É para tirar recurso.” Foto: O Joio e O Trigo.

Neiva acende um incenso repelente e senta para conversar. Ela conta que foi durante a pandemia de Covid 19 que empresas de carbono começaram a visitar os quilombolas de Gurupá para oferecer projetos. A primeira que apareceu foi a Redda+: “Mas o pessoal não gostou muito da proposta e logo chegou outra empresa, a Carbonext, e a promessa era de que viria muito dinheiro para as famílias.”

Foi então que, em julho de 2022, a Arqmg assinou um contrato de 30 anos com a Carbonext, que afirma ser a maior emissora de créditos de carbono do mundo. Com capital de R$ 240 milhões, a Carbonext recebeu naquele mesmo ano um investimento de R$ 200 milhões da petroleira britânica Shell, que se tornou sócia da empresa de carbono.

O território das 12 comunidades tem 83 mil hectares, dos quais 66 mil, o equivalente a 80%, ficarão destinados ao projeto: congelados para a emissão de créditos, ou seja, não devem ser usados para caça, agricultura e extrativismo, salvo por pequenas concessões definidas em cada uma das comunidades.

No perfil de instagram da Carbonext, há um vídeo de apresentação do projeto, no qual a CEO da empresa, Janaína Dallan, afirma que “esse é um momento histórico no mercado de carbono brasileiro. Pela primeira vez ele tem um projeto que é 100% conduzido por uma comunidade quilombola. É um momento muito importante para o nosso mercado e inclusive para a proteção de florestas”.

Em tese, os projetos de carbono deveriam ser um item da lista de combate ao desmatamento ao garantir uma espécie de recompensa a quem preserva. Firmado em 2015, o Acordo de Paris fixou metas para a redução de emissões responsáveis por mudanças climáticas globais. A regulamentação dos artigos relativos aos mercados de carbono, seis anos mais tarde, criou uma corrida por carbono na Amazônia.

No Brasil, há um projeto de lei (PLS 412/2022) que busca regulamentar o mercado de carbono. Ele foi aprovado no Senado em 4 de outubro de 2023 e tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados. A aprovação aconteceu após a costura de um acordo pela relatora da matéria, senadora Leila Barros (PDT-DF), com a bancada ruralista e o governo Lula.

Além do mercado regulado, existe o mercado voluntário. Nesse caso, participam as empresas emissoras, estabelecendo metas autoimpostas de redução de emissões e que buscam créditos de carbono para compensar as emissões de poluição que já foram realizadas. É este o caso do AWA Redd + Project, assinado com os quilombolas de Gurupá.

Desconfiança

As negociações para visitarmos as comunidades começaram mais de um mês antes da nossa ida e foram muito difíceis. Fizemos um primeiro contato com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gurupá, que foi muito receptivo. Porém, quando as tratativas passaram a ser feitas com o presidente da Arqmg, Francisco Muniz, a situação começou a ficar tensa.

Muito desconfiado, ele queria saber se a reportagem iria ajudar o projeto. “Fale quem mandou você vim aqui, não me esconda nada.” As conversas foram se ampliando para o presidente da Cooperativa Agroextrativista dos Remanescentes de Quilombos Defensores da Floresta de Gurupá (Coopawa), Agenor Pombo, e para Nivaldo Nascimento, outra liderança quilombola.

Até que um advogado da associação nos procurou e pediu para oficializarmos o pedido, já que, para entrarmos, teríamos de passar por um processo de consulta. Nos dias que se seguiram, a conversa era se deviam ou não nos receber.

Em uma mensagem de áudio à qual tivemos acesso, uma das lideranças defende que deveríamos ser recebidos em Gurupá, para garantir que “ao invés de sair matéria contrária saísse matéria favorável ao projeto”. Mas pontuou que, assim que chegássemos, precisaríamos assinar um termo de compromisso dizendo que o texto só poderia ser publicado depois que a Arqmg analisasse e autorizasse.

Agenor Pombo, diretor da Coopawa, argumenta que as mudanças climáticas estão ameaçando os modos de vida tradicionais. Foto: O Joio e O Trigo.

Agenor Pombo é morador do quilombo Jocojó e presidente da Coopawa, criada para gerenciar os recursos do AWA. Ele conta que os quilombolas assinaram o contrato com a Carbonext “torcendo para que ele seja aprovado logo”, pois há muitos problemas a serem enfrentados. “Sentimos que nosso território está ameaçado. Temos dificuldades financeiras enormes e esse ano [que passou] foi muito difícil, foi o ano de maior impacto climático que já sofremos: teve uma seca muito forte, pegou fogo na roça e na floresta, morreram plantas, peixes e o povo está passando fome. Estamos atrás de alternativas, algo que venha nos ajudar.”

Agenor afirma que o projeto vai proteger 66 mil hectares de floresta. “Com a implementação dele, vamos evitar que mil hectares sejam desmatados anualmente, que seriam 260 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera. Esse é o cálculo, em cima das ameaças, em cima da projeção de desmatamento que o território tem hoje.”

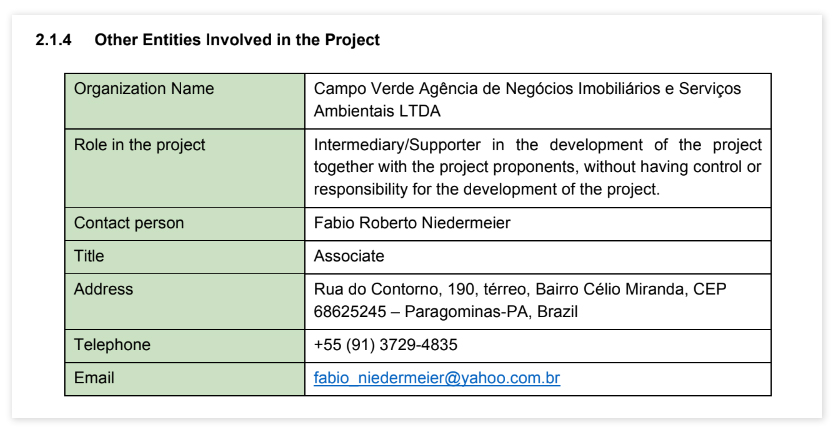

Dados do projeto AWA

–

66 mil

hectares serão destinados

ao projeto

Território tem

83 mil

hectares

Projeção de desmatamento

2021

3 mil

já estão desmatados

2051

38 mil

podem ser desmatados

Dúvidas e receios

Embora a parceria entre os quilombolas e a Carbonext tenha sido assinada há dois anos e esteja registrada na Verra, que é a principal certificadora de projetos de carbono do mundo, o projeto ainda não foi aprovado. Por isso, o recurso não chegou aos quilombolas de Gurupá.

Assim como em diversos casos de projetos privados que chegam em comunidades de povos tradicionais, o projeto de carbono não é uma unanimidade entre os moradores. Os quilombolas de Gurupá estão divididos: há os que apoiam, os que se opõem, os que têm muitas dúvidas e os que receiam perder autonomia sobre o território.

Neiva entende que o contrato foi assinado às pressas “para que o dinheiro chegasse logo, mas não chegou” – reclamação que escutamos de outros moradores. “Eles [os dirigentes da associação] falaram que era muito dinheiro, em torno de R$ 30 mil por família, que a família ia decidir se queria receber por mês, em torno de R$ 2, 3 mil, ou se por ano”.

Por conta disso, alguns até deixaram de fazer a roça tradicional de mandioca, por exemplo. Outro problema mencionado pelos moradores é que a área que algumas famílias separaram para cultivo, extração e caça é muito pequena: dentro da linguagem especializada dos mercados de carbono, as pessoas não entenderam que grande parte do território ficaria bloqueada para uso.

“Como vai explicar o que é carbono para uma pessoa de 90 anos?”, questiona Neiva. “Numa conversa, uma senhora me falou assim: ‘Olha, eu sei que é uma coisa boa, é uma coisa que vem para proteger essa floresta. Derrubar, não vai. Mas eu não sei como é que funciona’. Eu vejo que, do jeito que está sendo feito, não é para proteger. É para tirar recurso. Estão usurpando nossas florestas e eles [as empresas] que estão se beneficiando com isso. Querem que a gente proteja aqui pra eles.”

Mesmo entre apoiadores do projeto, não foi difícil encontrar desconfianças, muitas dúvidas e alguma insatisfação pela demora na entrada de recursos.

Ione Nakamura, da Promotoria de Justiça Agrária da 1ª Região do Ministério Público do Estado do Pará, vem acompanhando denúncias envolvendo projetos de carbono em áreas extrativistas e quilombolas. “O que me chamou a atenção é que o maior investimento de empresas desenvolvedoras tem sido em áreas quilombolas no Pará, por serem áreas grandes. As empresas começaram a olhar para esses territórios como áreas de expansão e de implementação desse mercado, e as comunidades têm sido muito procuradas. Isso tem causado brigas internas.”

Como se pesa carbono?

Na zona urbana de Gurupá, Dejanário Alho Brito se apoiou num banquinho para uma longa conversa sobre o projeto de carbono. Também morador de Flexinha, ele se queixa da dificuldade em acessar o contrato firmado com a Carbonext e em entender como se dá o cálculo dos créditos que serão repassados à comunidade. “Ano passado eles vieram tirar as áreas para cultivo das famílias, da Arqmg e da área de preservação permanente. Tem família que separou só um hectare por falta de conhecimento. Está entendendo? Como eu vou passar 30 anos [produzindo] dentro de um hectare?”, questiona.

A dificuldade de mensurar o que está sendo comercializado também é um aspecto que confunde os moradores das comunidades. “A madeira é medida por metro cúbico. E o carbono, como é que é isso? Deu um nó na cabeça de todo mundo. Como é que vai pesar isso? Eu acho que deveria ter um especialista, cadê o engenheiro florestal para medir? Não teve isso”, critica Neiva.

A mesma questão foi citada por outras pessoas, como Dejanário e Fábio Muniz – este, morador da comunidade Jocojó. “Eu tenho um primo que brinca que o carbono chegou em Gurupá parecendo um paneiro de camarão: ou vende hoje ou vai estragar”, diz Fábio.

Ele afirma ser “muito contra essa política do carbono. Não adianta você guardar uma floresta aqui pra outro lugar tá destruindo, porque é isso a preservação que tá sendo pregada aí”.

Para ele, a discussão sobre carbono se encaixa em uma lógica colonial de dominação do território. “Os holandeses foram os primeiros a vir aqui pra Gurupá. Depois os portugueses vieram atrás e meteram chumbo, mandaram todos embora. Então eles já escravizaram, já fizeram por causa de dinheiro. Então, se de repente, se esse dinheiro for parar numa empresa de um gringo rico, e eles queiram essa Amazônia do jeito que está aqui, será que esse cara não vai encontrar um jeito de nos punir? Ele pode dizer: ‘Vocês não estão cumprindo o contrato’. Tudo isso passa na minha cabeça, porque pode acontecer. Se já aconteceu, pode acontecer.”

Grande risco

De acordo com a apresentação do projeto, os quilombolas teriam direito a 65% do valor gerado com os créditos de carbono. Desse total, uma parte seria utilizada coletivamente ou ficaria com a associação. E outra parte seria distribuída às famílias.

Essa segunda cota também é motivo de discórdia. Para receber, as famílias teriam de se filiar à Coopawa, pagando R$ 500 como taxa de adesão. Muitas pessoas ficaram insatisfeitas. Outras, com receio. “As comunidades sobrevivem também de benefícios, tem seguro pesca, Bolsa Família e ficou todo mundo com medo de perder”, disse Neiva.

Hoje, de acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Gurupá, das 740 famílias quilombolas do município, 714 recebem o benefício do Bolsa Família. “Hoje veio uma pessoa aqui, que é aposentada por invalidez, e disse que não vai se associar por medo de perder a aposentadoria. O pessoal tem muita dúvida que a gente não sabe explicar”, conta Neiva, durante nossa conversa.

Dejanário e a família decidiram que não serão associados da Coopawa. “Se eu já sou sócio da associação, não vou me associar à cooperativa para receber o valor de venda de carbono. Isso é um absurdo, estão obrigando você a ser sócio sem querer.”

Esse é mais um ponto de dúvida para os moradores: se todos habitam o território, e se todos sofrerão com as restrições de uso, como é possível que alguns não se beneficiem diretamente do projeto?

A família de Fábio Muniz, da comunidade do Jocojó, tampouco está de acordo com a criação da cooperativa: “Meu pai falou que não vamos ser sócios enquanto eles [direção da Arqmg] não forem em casa.” Fábio reclama da falta de diálogo da direção da Arqmg: “É uma ignorância. Qualquer coisa que a gente fala é respondido e repreendido. Dizem que quer atrapalhar o projeto. Mas eles estão lidando com a nossa terra, não tem um direito a mais pra ninguém, todo mundo é igual. Então, tem que ouvir todo mundo.”

Neiva diz que vê o projeto como “um grande risco. Nós somos moradores de comunidades tradicionais. Com 30 anos foi assinado o contrato e eu não sei como é que vai ser. Eu não posso prever o futuro para ver como é que vai ser isso, se eu vou acabar com o futuro de meus filhos. Eu vou comprometer isso que eu tenho por um projeto que eu não sei se vai afetar o meu futuro, meus filhos e tudo?”

Em parceria com Franciele Alho Pena, secretária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gurupá, Neiva realizou uma pesquisa para a Universidade Federal do Pará que discute as influências dos projetos de exploração florestal no acesso e no uso da sociobiodiversidade pelas famílias do Flexinha. Foram realizadas pesquisas bibliográficas e entrevistas com dez moradores e lideranças locais.

A principal conclusão é que “ainda há, por parte de muitas famílias, falta de conhecimento sobre tais projetos e como afetarão seus modos de vida. Os comunitários entrevistados demonstraram incertezas quanto ao futuro das atividades produtivas, sejam elas agrícolas ou extrativas, já que não sabem os verdadeiros impactos que serão causados ao meio ambiente, bem como não conhecem os benefícios ou entraves que tais projetos trarão para a comunidade”.

Se nas comunidades quilombolas de Gurupá o tema do carbono divide as pessoas, a entidade que reúne associações de quilombos do Pará tem uma opinião fechada. Aurelio Borges, diretor da Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará (Malungu), acredita que esse tipo de projeto, com contratos de 30, 40 anos, “compromete gerações. Temos um parecer jurídico no qual avaliamos que esses projetos de mercado voluntário acabam fazendo um processo de privatização do território. É um risco muito grande”, avalia. “A gente pode dizer que tem dois pés atrás com esse mercado voluntário.”

“Temos um parecer jurídico no qual avaliamos que esses projetos de mercado voluntário acabam fazendo um processo de privatização do território”

Desmatamento evitado?

Dois dias antes da visita ao Flexinha, pela manhã, estivemos na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gurupá, quando uma equipe da direção da Arqmg e da Coopawa preparou uma apresentação do projeto para a reportagem. O sindicato fica à beira do rio Amazonas, em uma casa que já foi sede de empresas dos “patrões”. Chegamos cedo, quando o calor e o sol que nos acompanharam durante toda a viagem ainda não estavam tão fortes.

Aos poucos, eles chegam. Vestidos com camisetas do projeto, montam um projetor para a apresentação em power point. Foram três horas e meia de exposição, feitas por seis pessoas da associação, nas quais foram explicadas as premissas do projeto Awa. “Batizamos nosso projeto como Awa, da língua africana, Qbumbum, que significa ‘espírito da terra’”, explica Sueli Pombo, secretária da Arqmg.

Segundo Agenor, a empresa Campo Verde, que já havia administrado um projeto de manejo de madeira dentro do território quilombola, foi quem fez a mediação para a Carbonext. Entre os donos está Adnan Demachki, que foi prefeito de Paragominas. E entre outros sócios, dois deles, Justiniano de Queiroz Neto e Osmar Scaramussa, respondem a processos por desmatamento.

O ponto central do projeto é justamente a alegação de “desmatamento evitado”. Foi essa a metodologia escolhida pela Carbonext. Todo projeto de carbono precisa ter adicionalidade, ou seja, a comprovação de que, sem ele, não haveria uma redução nas emissões de gases. Nesse caso, a empresa lançou mão do argumento de que o projeto é a chave para evitar uma tragédia em termos de desmatamento.

“Temos constatado mais de 3 mil hectares do nosso território desmatado. Se a gente não fizer o projeto REDD para proteger esse território, do jeito que tá o andamento do desmatamento, nós podemos perder 38 mil hectares do nosso território”, disse Jailson Moreira, o Pino.

Em resumo, mesmo que apenas três mil hectares tenham sido derrubados desde o início da ocupação dessa área, há pelo menos dois séculos, mais de 40% do território seria desmatado nos próximos 30 anos – isso, segundo as projeções da Carbonext. Na realidade, uma consulta à plataforma MapBiomas mostra que o território praticamente não sofreu alterações desde 1985: mantém-se um total de 74 mil hectares de cobertura florestal.

Via de regra, a metodologia de “desmatamento evitado” elenca os fatores de risco e calcula a taxa de desmatamento anual na região para, a partir disso, fazer uma extrapolação que resulta na quantidade de créditos de carbono que serão gerados. Se a certificadora aprova os dados apresentados pela empresa emissora, esses créditos passam a ser comercializados.

Perguntamos à direção da associação qual seria a origem do desmatamento de três mil hectares, e a resposta foi: “O uso da monocultura da mandioca”. De acordo com João Batista de Oliveira, diretor administrativo da Coopawa, “os pontos vermelhos dos slides, eles são a roça, o uso que a gente chama de abertura. É uma ameaça, porque vai atingindo a floresta aos poucos. São 740 famílias hoje, no território, se cada família dessa fizer meio hectare, então a gente vai ter um número bem gritante de floresta desmatada anualmente”, diz.

Mas, de acordo com Jailson, se o projeto se baseia nas tais ameaças, ele também traz alternativas. Uma delas, conta, é a mudança na cultura de produção, por exemplo. “Em vez de a cada ano abrir uma nova área, vamos utilizar aquela área, com uso de defensivos, de adubação. Também vamos usar a parte da mecanização, melhorando a estrutura do solo, e aí implementar adubação. Em vez de abrir uma nova área, reutilizamos a área de capoeira, diminuindo as queimadas. Para limpar a área pras roças, infelizmente a gente hoje ainda tem essa cultura muito forte, da utilização do fogo para limpeza das roças”, explica.

A auto culpabilização dos quilombolas pelo desmatamento não tem lastro na realidade. Primeiro, porque a capoeira é uma forma de agricultura tradicional usada em todo o país, e há estudos que sustentam que as capoeiras são benéficas para as florestas pois ajudam em termos de biodiversidade e preservação.

E, em segundo lugar, porque dados apontam que é a agropecuária a principal responsável pelas emissões de gases de efeito estufa, respondendo por 73% das emissões no Brasil, de acordo com pesquisa realizada pela plataforma Sistema de Estimativa de Emissão de Gases Estufa (SEEG), divulgados em outubro passado pelo Observatório do Clima.

De acordo com Tatiana Oliveira, assessora para Políticas Socioambientais e Climáticas no Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), “essa expressão ‘desmatamento evitado’ é muito polêmica na própria negociação internacional, justamente porque a gente não consegue ter parâmetros exatos para estabelecer o que que é o evitado. O que eu tenho visto é que as metodologias que se apoiam nessa lógica do desmatamento evitado têm sofrido muita contestação internacional”.

Outra fragilidade diz respeito à remuneração das comunidades. Questionamos a direção da associação sobre quanto cada família receberia por mês, quando o projeto fosse aprovado. O problema é que a remuneração depende da cotação do dólar e da cotação do crédito de carbono, duas variáveis que podem oscilar bastante.

Reportagem do InfoAmazônia conta que a Carbonext é acusada de ter convencido indígenas da Amazônia a assinarem documentos com folhas em branco e de oferecer dinheiro adiantado para ter exclusividade na venda de créditos de carbono. A empresa nega as acusações.

Tentamos entrevistar Janaina Dallan. Mas a Carbonext permitiu apenas que perguntas fossem enviadas por email. Ela comentou o motivo de alguns projetos com povos tradicionais não terem dado certo. “Fizemos algumas prospecções com comunidades indígenas, mas não avançamos no desenvolvimento dos projetos porque consideramos que as condições institucionais não estavam dadas. Ainda não parece haver consenso sobre todos os procedimentos adequados à especificidade das culturas indígenas. Estamos prontos para contribuir no aprimoramento desse processo, porque consideramos essa uma excelente opção de geração de renda, proteção da floresta e das culturas ancestrais, sempre respeitando a autonomia dos povos tradicionais.” Pedimos mais informações sobre a escolha da metodologia do desmatamento evitado e um posicionamento sobre as dúvidas dos moradores a respeito dos contratos de 30 anos e das dúvidas a respeito de como os projetos afetarão suas vidas e modos produtivos. Não houve retorno até a publicação da investigação.

Perda de autonomia

Foi também na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gurupá que conversamos com Franciele Alho Pena, secretária da organização, nascida em comunidade quilombola e moradora de uma reserva extrativista do município. Criada dentro das Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica, inspirada pela Teologia da Libertação, Franciele e sua família participaram das lutas por titulação das terras da região. E ela herdou o olhar crítico para a realidade dos povos da Amazônia. Com essa consciência política, foi cursar serviço social na Universidade Federal do Pará e passou da atuação junto ao movimento social para o movimento sindical.

Franciele conta que sempre se posicionou de forma crítica a grandes projetos que chegam na Amazônia, pois, no geral, acredita que eles não são discutidos com as comunidades. “Chegam com o único objetivo de explorar o recurso e depois vão embora, deixando apenas os impactos e problemas sociais.” Por conta disso, “quando chegou a novidade do carbono, nós, que observamos de fora, começamos a nos preocupar”, conta.

E, como uma grande parte da população da Amazônia vive em vulnerabilidade social, “quando chega alguém dizendo que vamos ter acesso a um recurso por uma coisa que já fazemos, que é cuidar da Amazônia – e a gente faz isso porque ela é nossa casa – as pessoas que precisam, que vivem em vulnerabilidade, logo ficam felizes. Mas nós olhamos com desconfiança”.

A sindicalista conta que esteve na primeira reunião organizada na região para discutir o projeto. “Tem algo que eu nunca esqueço do livro do [Eduardo] Galeano: em outras palavras, é que nós não podemos esperar que quem causou os nossos maiores problemas vá resolvê-los. Esse desequilíbrio ambiental que nós vivemos hoje não foi causado por nós que moramos aqui na Amazônia. Como é que agora querem nos responsabilizar por isso? Dizem que vão pagar para as famílias preservarem. Então a gente já olha com desconfiança, falamos sobre ter cautela. E não nos convidaram mais para as reuniões”, conta.

“A gente, que lutou tanto para conseguir o direito à terra, para conseguir a autonomia sobre o território, agora, para tudo que fizer tem que se perguntar para o advogado da empresa? Isso é perda de autonomia sobre o território”, diz.

“Esse desequilíbrio ambiental que nós vivemos hoje não foi causado por nós que moramos aqui na Amazônia. Como é que agora querem nos responsabilizar por isso?”

Voadeira, mandioca e carbono

A viagem entre a cidade de Gurupá, onde estamos hospedados, e a comunidade de Camutá do Ipixuna leva mais do que o esperado, pois a voadeira que nos transporta bate em um tronco no rio Camutá e quebra. Até o conserto, o trajeto acaba tomando três horas.

Quando chegamos na comunidade, Agenor Pombo, que horas antes havia conduzido a reunião na sede do sindicato, nos leva para conhecer a casa de farinha, a escola e o campo de futebol da comunidade. Agenor havia prometido mostrar um pouco como a seca do ano passado impactou os territórios, os desafios em torno da produção nos territórios quilombolas e os motivos da escolha por assinar o contrato com a Carbonext.

Os moradores sentam-se em banquinhos embaixo de uma árvore e contam sobre a última seca e a queimada que abateu o território. Perderam bastante produção de mandioca, açaí, laranja e côco, além de ficarem ilhados por bastante tempo, pois o rio baixou e barco nenhum conseguia passar.

Uma das moradoras é Quitéria dos Santos Nascimento, que trabalha como agente de saúde com as 55 famílias da comunidade. Ela faz visitas mensais e acompanha a saúde de idosos, crianças e gestantes. “Vou de casa em casa e passo orientações de prevenção. E a gente vai fazer a busca ativa na família para detectar se algum caso de problema de saúde. Se for do alcance da gente que ajuda no momento e se for preciso, a gente encaminha para a unidade de saúde, orienta. Aqui nós temos só um posto de saúde que abrange toda a comunidade”.

Ela conta que tem uma expectativa muito grande para a chegada do recurso do projeto Awa em parceria com a Carbonext. “Estou pensando positivo, na esperança que tudo dê certo para termos uma vida melhor para todo mundo. A expectativa é muito grande, creio que vai melhorar a vida de todas as famílias e de todas as pessoas. Mas também vamos continuar trabalhando na nossa agricultura, na agricultura e sem prejudicar a natureza na floresta, preservar nossa região, que também são nossa fonte natural.”

Procuramos a Shell, mas não houve manifestação até a publicação da reportagem. Também procuramos a Campo Verde e perguntamos se o fato de alguns sócios da Campo Verde terem autuações e ações judiciais por desmatamento não é contraditório com a participação em um projeto de carbono. Em nota a empresa disse que:

- Inicialmente, é necessário esclarecer que a Campo Verde não participou da administração do projeto de manejo dentro do território quilombola, bem como em qualquer outro manejo, pois não atua neste ramo de consultoria;

- O contrato não foi assinado às pressas. Todas as comunidades foram previamente consultadas e puderam debater a respeito, culminando com a deliberação em Assembleia Geral. A própria comunidade definiu seu protocolo de consulta, que é observado para toda e qualquer deliberação. Além disso, a relação contratual não se resume a um único ato ou documento, mas a um processo. E, neste processo, a relação contratual vem sendo permanentemente convalidada e fortalecida, com o compromisso de sempre respeitar a autonomia e organização própria do território quilombola;

- Quanto à demora em acessar aos recursos é decorrente da forma cuidadosa como o projeto vem sendo construído pela comunidade e o rigor metodológico exigido pela certificadora;

- A área de cultivo foi definida pela própria comunidade, durante a elaboração do seu Plano de Uso e Plano de Vida. O território possui cerca de 83 mil hectares, dos quais 63 mil fazem parte do projeto, o que corresponde a 75% do total. Ou seja, existem cerca de 20 mil hectares de áreas não inclusas no projeto, parte das quais servirão para consolidação e/ou expansão do cultivo agrícola, se necessário for;

- Embora os termos técnicos do carbono não sejam simples, seus conceitos já foram percebidos por grande parte da comunidade. As lideranças estão engajadas no projeto e participam ativamente das discussões da política de REDD jurisdicional em curso no Estado do Pará;

- As dúvidas são naturais, porém a comunidade possui seu Plano de Vida e os recursos do carbono, que serão geridos pela própria comunidade, servirão para melhorar a qualidade de vida e o modo de produção;

- O tempo do contrato reflete o tempo e a metodologia do projeto. Projetos florestais são, por natureza, de longo prazo;

- Quanto aos termos contratuais de outras empresas não podemos comentar sem uma análise do caso concreto. Os contratos e projetos dos quais participamos preveem claramente a divisão de valores, assegurando a plena autonomia na gestão dos recursos de cada parte;

- Por último, em que pese as informações enviadas por você não apontarem a fonte ou número dos processos, a fim de permitir uma resposta mais específica de cada caso, podemos afirmar que o sócio Justiniano jamais respondeu por qualquer infração ambiental. As empresas que recebeu por herança de seus pais e que estão inativas há mais de 20 anos, não possuem embargos ou débitos ambientais junto ao IBAMA, bem como não respondem ou sofreram condenação em qualquer processo por desmatamento ilegal.

- Quanto ao sócio Osmar, também não possui embargos ou débitos ambientais pendentes, bem como jamais sofreu qualquer condenação por desmatamento ilegal. A empresa Floresta Industrial foi encerrada em 2014, tendo Osmar se retirado da sociedade. Eventuais questões administrativas estão devidamente defendidas, aguardando decisão da autoridade competente.

- A reportagem foi atualizada às 14h20 do dia 11-06 para inserção da nota de posicionamento da empresa Campo Verde.